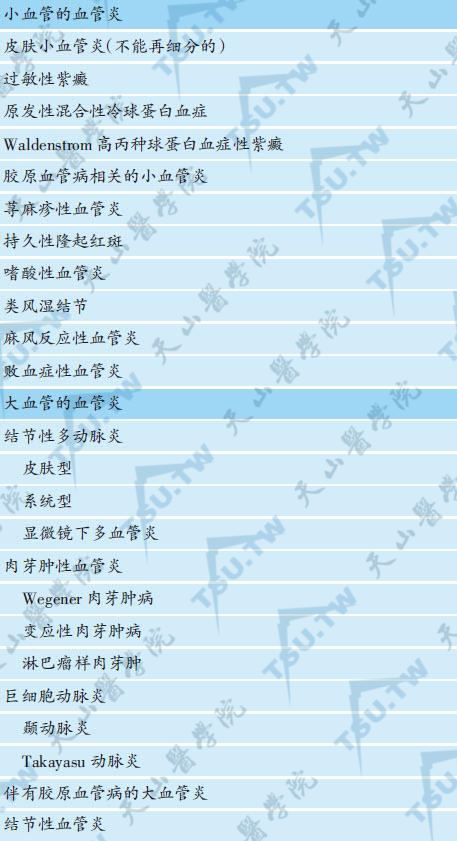

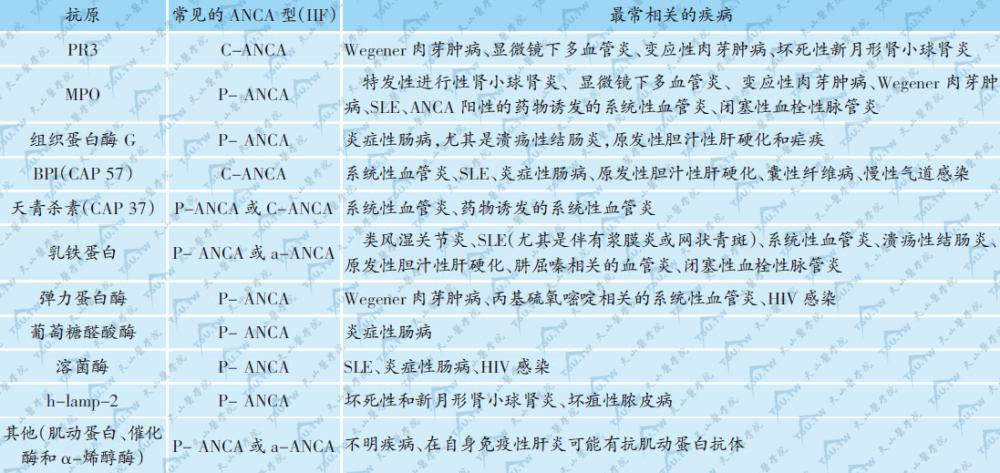

-

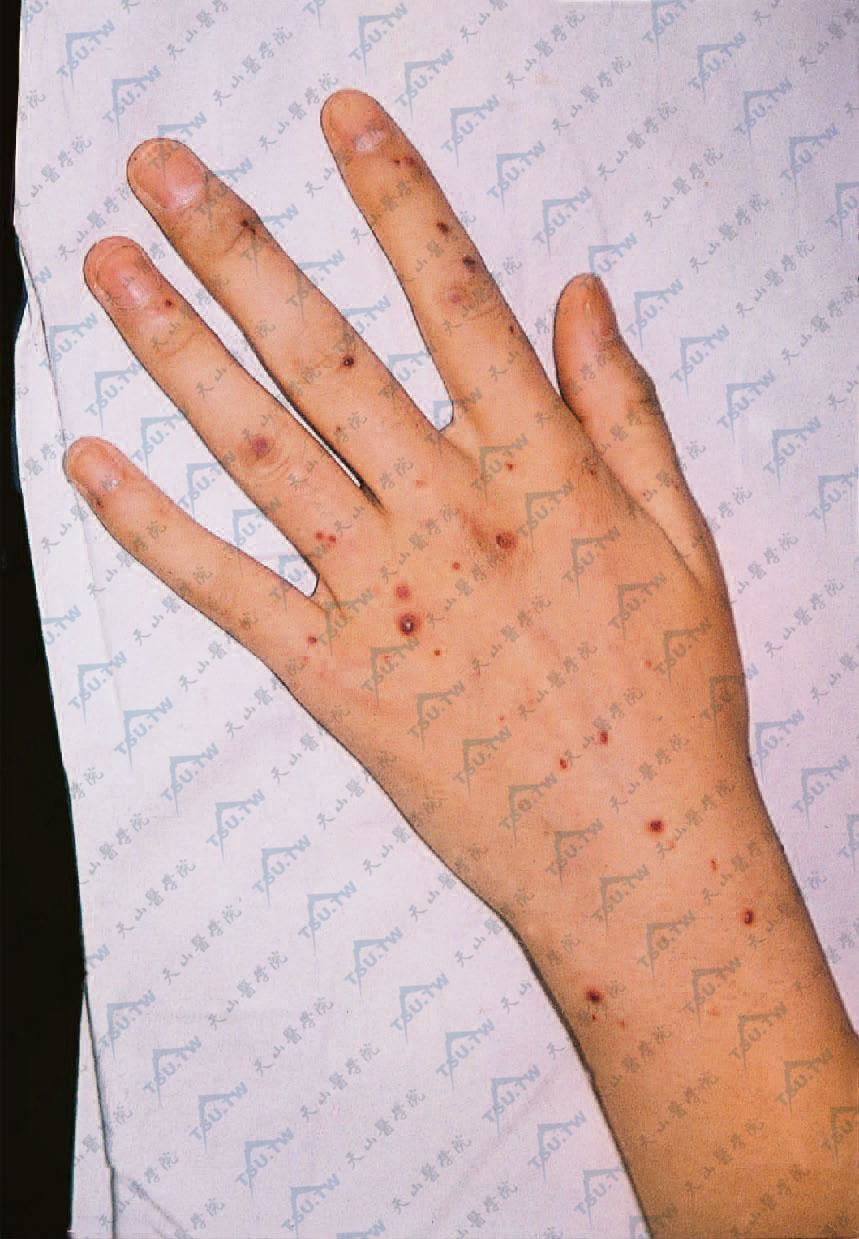

过敏性紫癜

过敏性紫癜又称亨诺克-舒恩莱因紫癜(Henoch-Schönlein purpura,HSP)、IgA免疫复合物血管炎(IgA immune complex vasculitis)、类风湿紫癜(purpura rheumatoide)。该病是侵犯皮

4 -

儿童急性出血性水肿

该病由Snow于1913年首先提出,也称为儿童出血性水肿(hemorrhagic oedema of childhood)、婴儿急性出血性水肿(acute haemorragic oedema of infancy)、芬克尔斯坦病(Finkelstein's

5 -

急性发热性嗜中性皮病(斯威特综合征)

本病又名斯威特综合征(Sweet syndrome)、斯威特病(Sweet's disease)。1964年Sweet首先报道了6例女性患者。本病主要表现为发热,四肢、面、颈部有疼痛性红色丘疹、斑块或结节。末

8 -

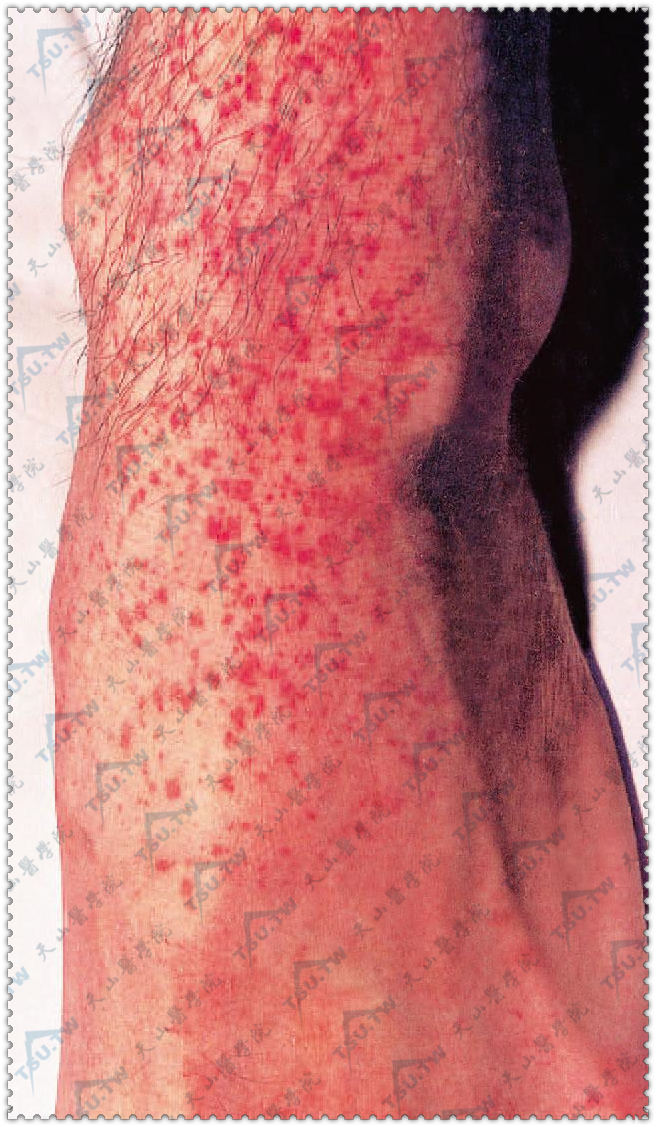

荨麻疹性血管炎

Agnello等1971年首先提出荨麻疹性血管炎,以后McDuffie等于1973年首次提出了包括有低补体血症、皮肤血管炎和关节炎的综合征。1980年Zeiss曾以“低补体血症血管炎荨麻疹

9 -

显微镜下多血管炎(微镜下结节性多动脉炎)

该病也称为显微镜下结节性多动脉炎(microscopic polyarteritis nodosa)、显微镜下多动脉炎(microscopic polyarteritis)。本病是累及从毛细血管到中等血管的系统性血管炎。有的

11 -

结节性多动脉炎

Kussmaul和Maier在1866年首先提出结节性动脉周围炎(periarteritis nodosa)这个病名。1903年Ferrari认为该病有多血管的累及,动脉壁全层的炎症。因此,命名为结节性多动脉炎。本病

12 -

柯冈病(Cogan's Disease)

本病由Cogan于1945年首先提出,临床少见。是以急性发作性非梅毒性间质性角膜炎(肉芽肿性炎症性眼病)和双侧听觉前庭功能障碍(audiovestibular deficits)为特征的一种血管炎疾病。

13 -

结节性血管炎(Whitfield硬红斑)

本病又称Whitfield硬红斑(erythema induratum of Whiffield),是慢性复发性小叶脂膜炎伴有脂肪间隔的血管炎。其特征是有皮下脂肪的动脉和静脉的血管炎,造成皮下组织的局部缺血。

14 -

面部肉芽肿(Granuloma Faciale)

本病又称面部嗜酸性肉芽肿(granuloma faciale eosinophilicum)。是一种少见的小血管嗜酸性血管炎,皮损主要发生于面部,特征性损害为棕红色丘疹、斑块、结节,无任何系统表现。近来

15