-

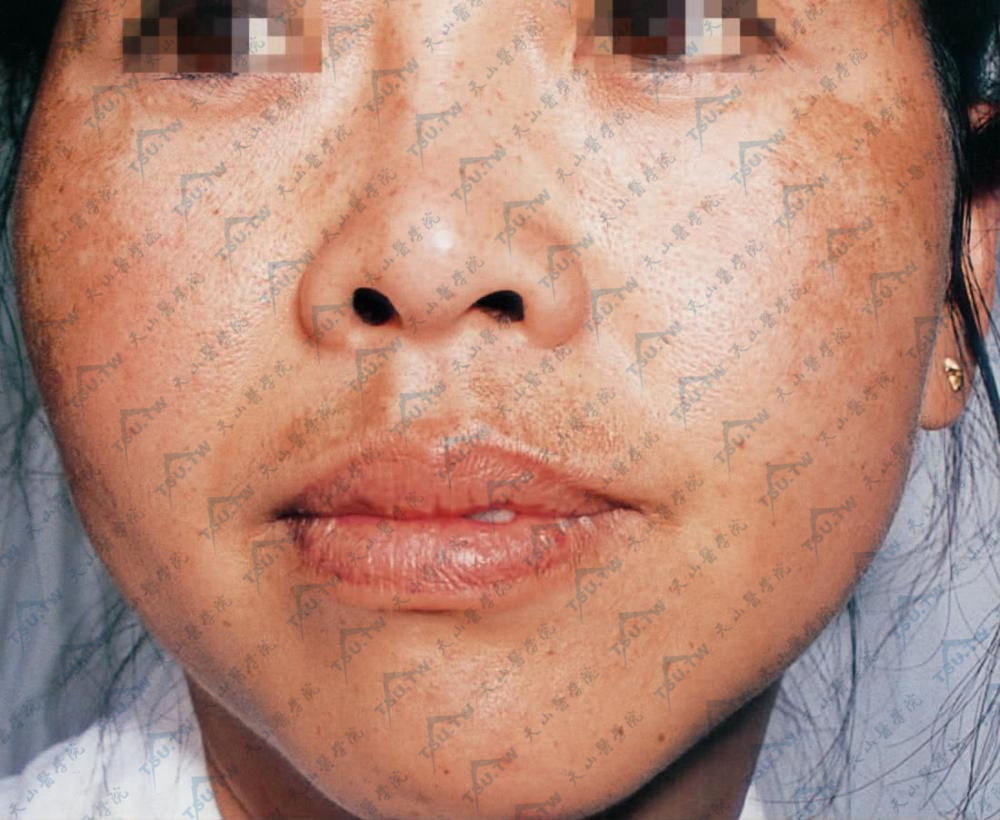

色素分界线(Futcher线、Voigts线)

色素分界线即深肤色人种的色素减退斑纹(hypopigmented markings in dark-skined people),又名Futcher线或Voigts线,它是位于人体肤色较深与其相毗连的较浅色泽间的一种散在而鲜

2 -

奥尔布赖特综合征

本病又名赖特综合征(Wright syndrome)、麦丘恩-奥尔布赖特综合征(Me Cune-Albright syndrome)、骨纤维异常增殖症等。以骨纤维性发育异常、局限性色素沉着斑及性早熟为特点。病

7 -

老年性黑子

本病又称日光性黑子(solar lentigines),见于中老年人的长期曝光部位,如手背和额部。损害为灰色、暗棕色或黑色的不规则形斑疹或斑片,表面光滑而颜色一致,无角化,边界清楚。直径1~5mm

9 -

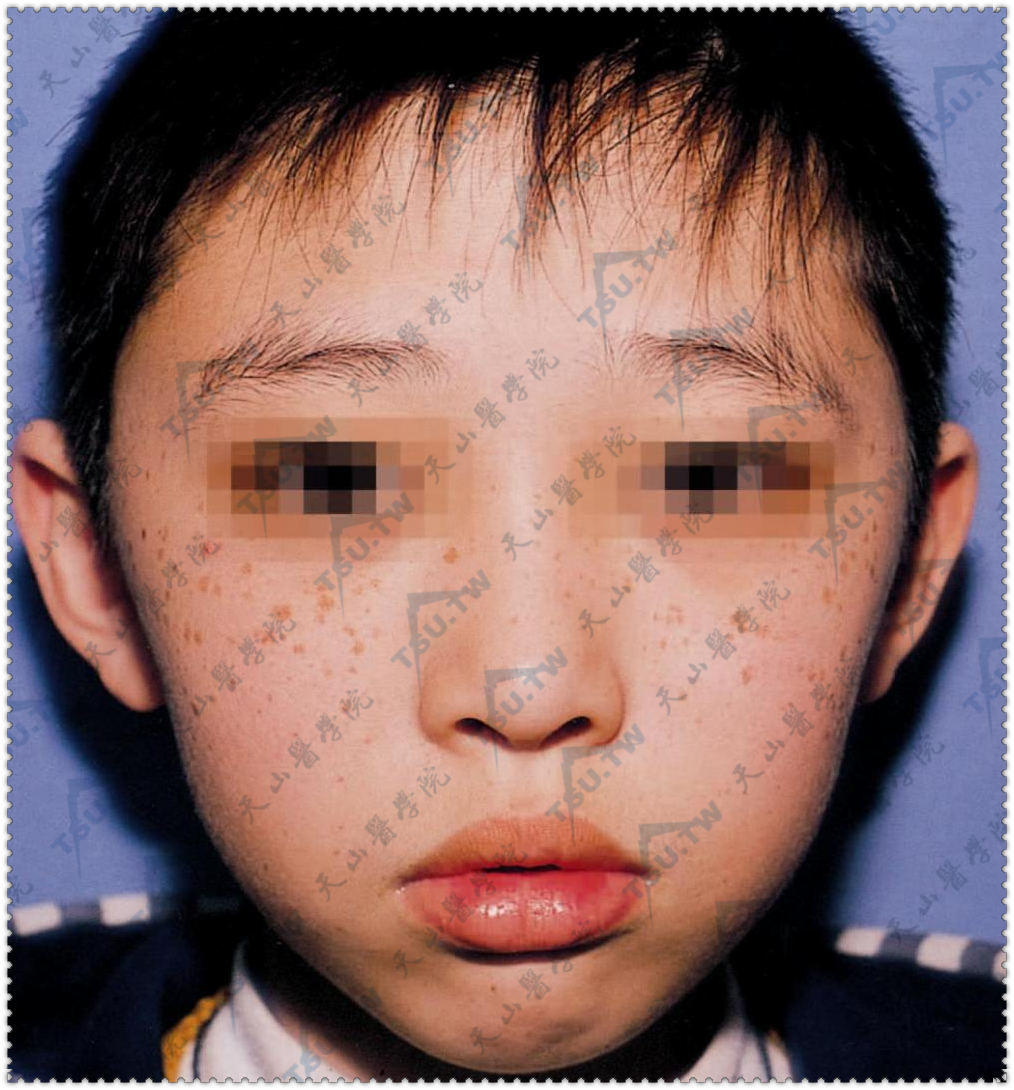

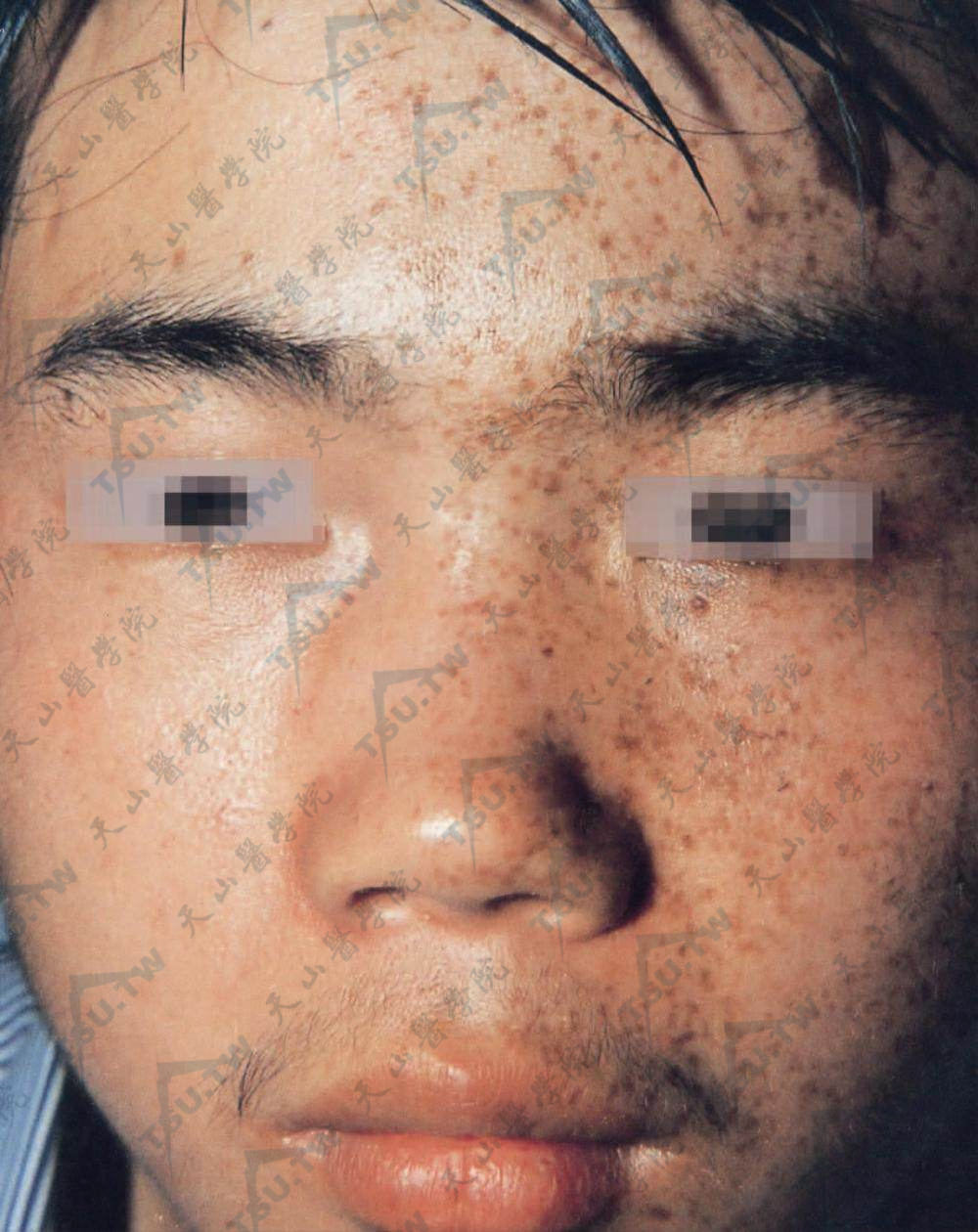

泛发性黑子病(泛发性雀斑样痣)

本病又被译为泛发性雀斑样痣,系指从婴儿开始、间隙出现逐渐增多的多发性黑子。发病机制不明。临床上有两种情况:发疹性黑子病(eruptive lentiginosis) 发疹快速且较突然,短短的

10 -

恶性黑子(老年性雀斑)

恶性黑子又称老年性雀斑(senile freckle)、原位黑素瘤(melanoma in situ)、非侵袭性黑素瘤(noninvasive melanoma)、Dubreuilh癌前局限性黑变病(Dubreuilh's melanosis circumscrip

11 -

PUVA黑子(PUVA雀斑样痣)

本病又被译为PUVA雀斑样痣,系指因接受长波紫外线及光化学疗法(PUVA)治疗者,在照射部位发生的局限性、大的不规则形斑点或持久性灰色斑点状色素沉着而似弥漫性黑子、痣样黑子。其

13 -

太田痣

太田痣又称眼上腭部褐青色痣(nevus fuscoceruleus ophthalmomaxillaris)、眼皮肤黑素细胞增生病(oculoderma melanocytosis),是太田于1938年首次描述的一种波及巩膜及同侧面部沿

14 -

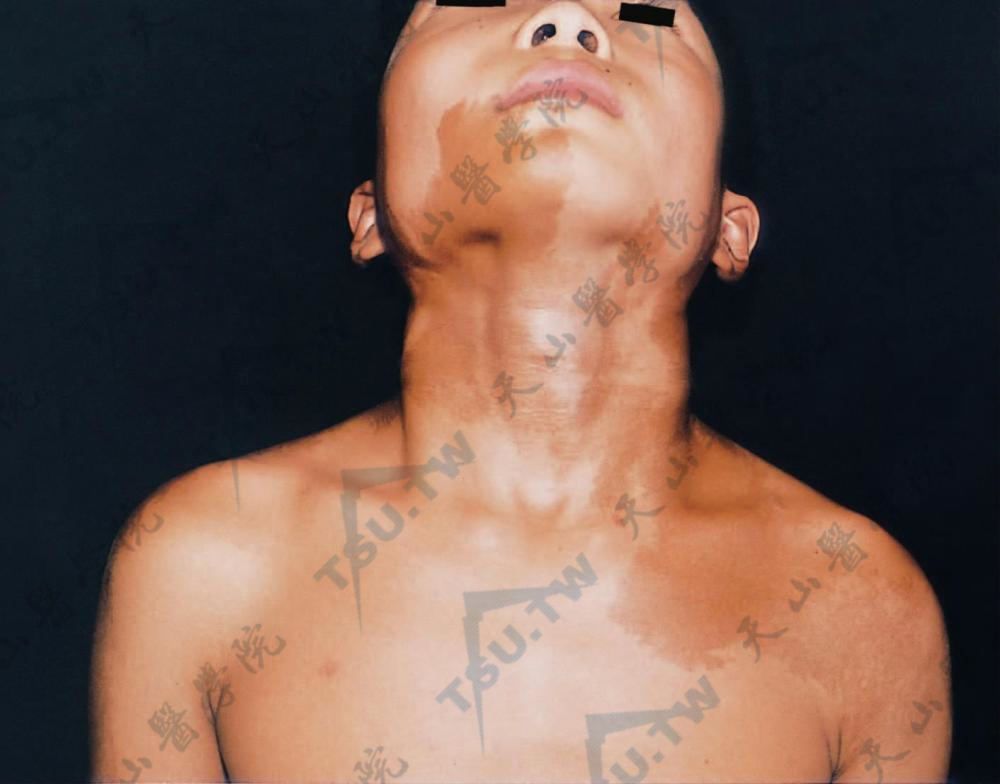

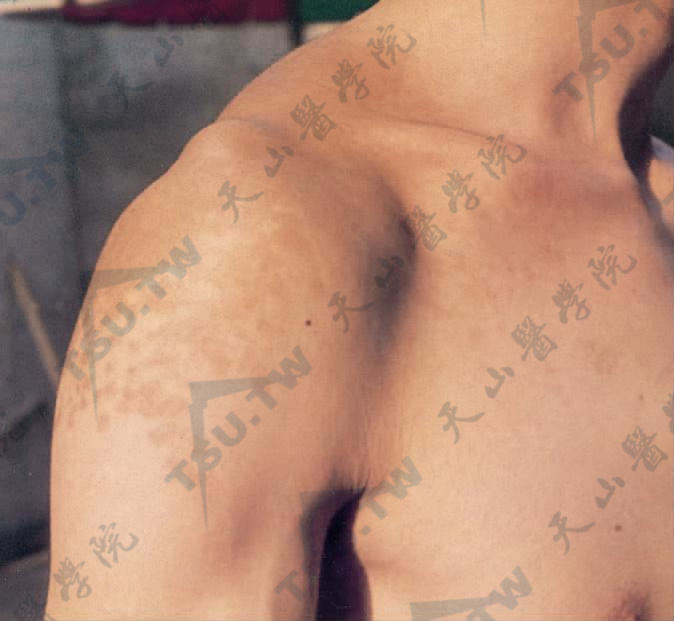

伊藤痣

伊藤痣又名肩峰三角肌褐青色痣(nevus fuscoceruleus acromiodeltoideus)。由伊藤于1954年首先报道。除部位不同外,损害特征和病理改变与太田痣相似。色素斑位于锁骨上后支和皮

15