-

为什么血栓性血小板减少性紫癜的临床表现呈多样性?

答:血栓性血小板减少性紫癜(TTP)是一种血栓性微血管病(thrombotic microangiopathy,TMA)。女性多于男性,60%的病例为女性;任何年龄都可发病,大多数在15~50岁(中位年龄为26~46岁)。本病起

1 -

为什么输血后紫癜应检测血小板抗体?

答:输血后紫癜是指在输血后发生的急性、一过性的血小板减少综合征。发病年龄16~80岁不等,中老年女性多见。发病机制与人类血小板抗原(human platelet antigen,HPA)-1a产生特异性同

2 -

为什么皮肤紫癜要检测血小板数量及其功能?

答:紫癜是指血液溢出于皮肤与黏膜之间,出现瘀点、瘀斑,以压之不褪色为其临床特征,是常见的出血表现之一。紫癜的出现,与参与初期止血功能的血小板数量和功能密切相关,临床常见的有

3 -

为什么疑似胎儿与新生儿同种免疫性血小板减少性紫癜的患儿或孕妇要进行血小板抗原和抗体的检测?

答:胎儿与新生儿同种免疫性血小板减少性紫癜(fetus and neonatal alloimmune thrombocytopenia,FNAIT)和胎儿与新生儿溶血病(HDFN)的发病机制相似,在妊娠期间由于母亲与新生儿间血

4 -

爆发性紫癜(purpura fulminans)症状表现

又称坏疽性紫癜,是一种罕见的急性、严重、常致死的皮肤大面积瘀斑,并发展为出血性皮肤坏死,可伴有皮肤血管闭塞的疾病。病史5天,突然发生大面积皮肤出血,进展较快,血小板正常,尿蛋

8 -

色素性紫癜性皮肤病的症状表现

进行性色素性紫癜样皮病:双小腿伸侧密集针尖大小铁锈色胡椒面样瘀点毛细血管扩张性环状紫癜:胫前环形斑疹,边缘毛细血管扩张,针尖大小紫红色瘀点,中央黄褐色色沉斑色素性紫癜性苔

10 -

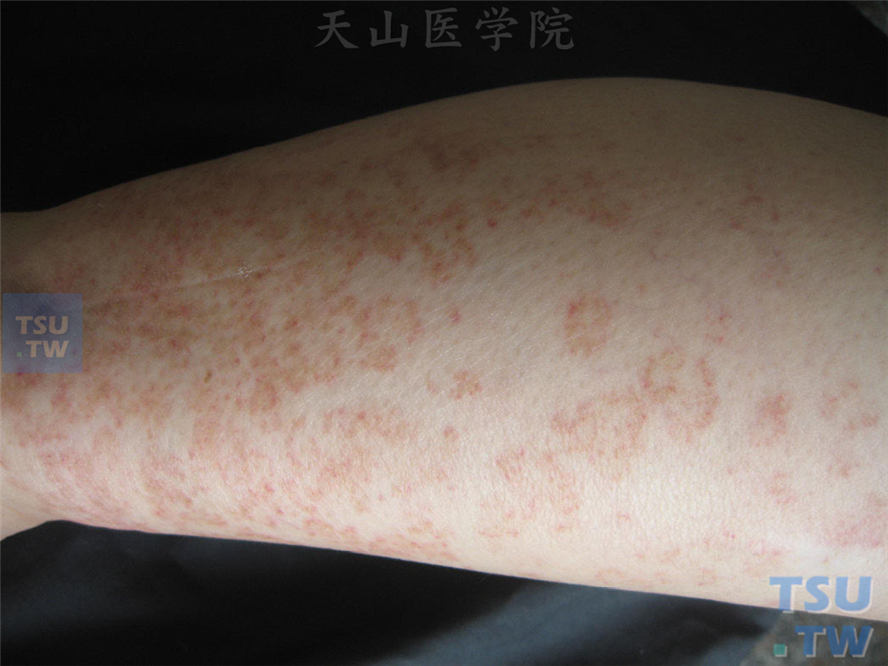

过敏性紫癜(anaphylactoid purpura)症状表现

是一种过敏性毛细血管和细小血管炎,其特征为非血小板减少性紫癜,可伴有关节疼痛、腹痛和肾脏的改变。双小腿伸侧对称分布大小不等紫红色瘀点、瘀斑,压之不退色玻片压诊阳性双小

11 -

特发性血小板减少性紫癜的护理

出血,参阅第一节中出血的护理。 急性型或慢性型急性发作时应卧床休息,减少活动。血小板在50×109以下时,避免强体力活动。血小板在20×109以下时,应严格卧床休息。

13 -

局部弥散性血管内凝血:血栓性血小板减少性紫癜

血栓性血小板减少性紫癜(thrombotic thrombocytopenic turpura,TTP)由Moschcowitz首先描述,是一种急性高度致死性的综合征。包括发热、中枢神经系改变、血小板严重减少、溶血性

15 -

局部弥散性血管内凝血:暴发型紫癜

某些疾病伴局部的血管内凝血,例如:暴发性紫癜、先天性蛋白C(PC)、蛋白S(PS)缺乏症纯合子型、血管瘤、大动脉瘤、血栓性血小板减少性紫癜、溶血性尿毒症综合征、肾脏疾病或红斑狼疮

16 -

大量输血引起的血小板减少性紫癜

大量失血后,给予患者输注大量库血,可引起血小板减少,其发病机制尚未完全明确,可能是库血中出现血小板凝集因子,有用库血后引起微血管栓塞的报道;血小板减少的程度与输血量直接相关

17 -

感染性血小板减少性紫癜

病毒性感染可引起血小板减少,多种病毒包括EB病毒、微小病毒B19、登革热、流行性出血热、流行性腮腺炎病毒、麻疹、风疹病毒、HIV- 1、巨细胞病毒等均可导致血小板减少。一、

18 -

妊娠期血小板减少性紫癜

妊娠期间出现血小板减少较常见,其发生率约为6%。较常见的原因有以下几种:①假性血小板减少;②良性妊娠性血小板减少;③ITP;④HIV相关性血小板减少;⑤先兆子痫和HELLP综合征;⑥DIC;⑦

19 -

输血后紫癜

输血后紫癜(post- transfusion purpura,PTP)相当少见,最早由van Loghem报道,至今已有200余例报道,国内有少数报道。其特征是输注含血小板成分血液后约1周患者突发血小板减少,其严重

20