-

为什么凝血因子Ⅻ缺乏可能是遗传性易栓症的病因之一?

答:FⅫ是由肝脏合成的单链糖蛋白,含有596个氨基酸。具有促凝及促纤溶的功能。FⅫ能激活FⅪ,启动内源凝血途径;FⅫ还能直接激活纤溶酶原。先天性FⅫ缺乏症的患者临床上无出血表现

1 -

为什么可用多种方法判断是否存在血浆凝血因子抑制物?

答:体内一旦产生针对特定凝血因子的抑制性抗体,无论对于血友病患者还是非血友病患者,都会给治疗带来极大的困难。因此,凝血因子抑制性抗体的准确测定对诊断及合理治疗至关重要。

2 -

为什么有些人的血浆中会存在凝血因子Ⅷ抑制物?

答:凝血因子Ⅷ(FⅧ)抑制物是一种抗体,绝大多数属IgG,少数为IgG和IgM混合存在,其在正常人体内不会产生。约50%的获得性血友病患者既往身体健康,无任何病因可查,另有50%的患者是继发于

3 -

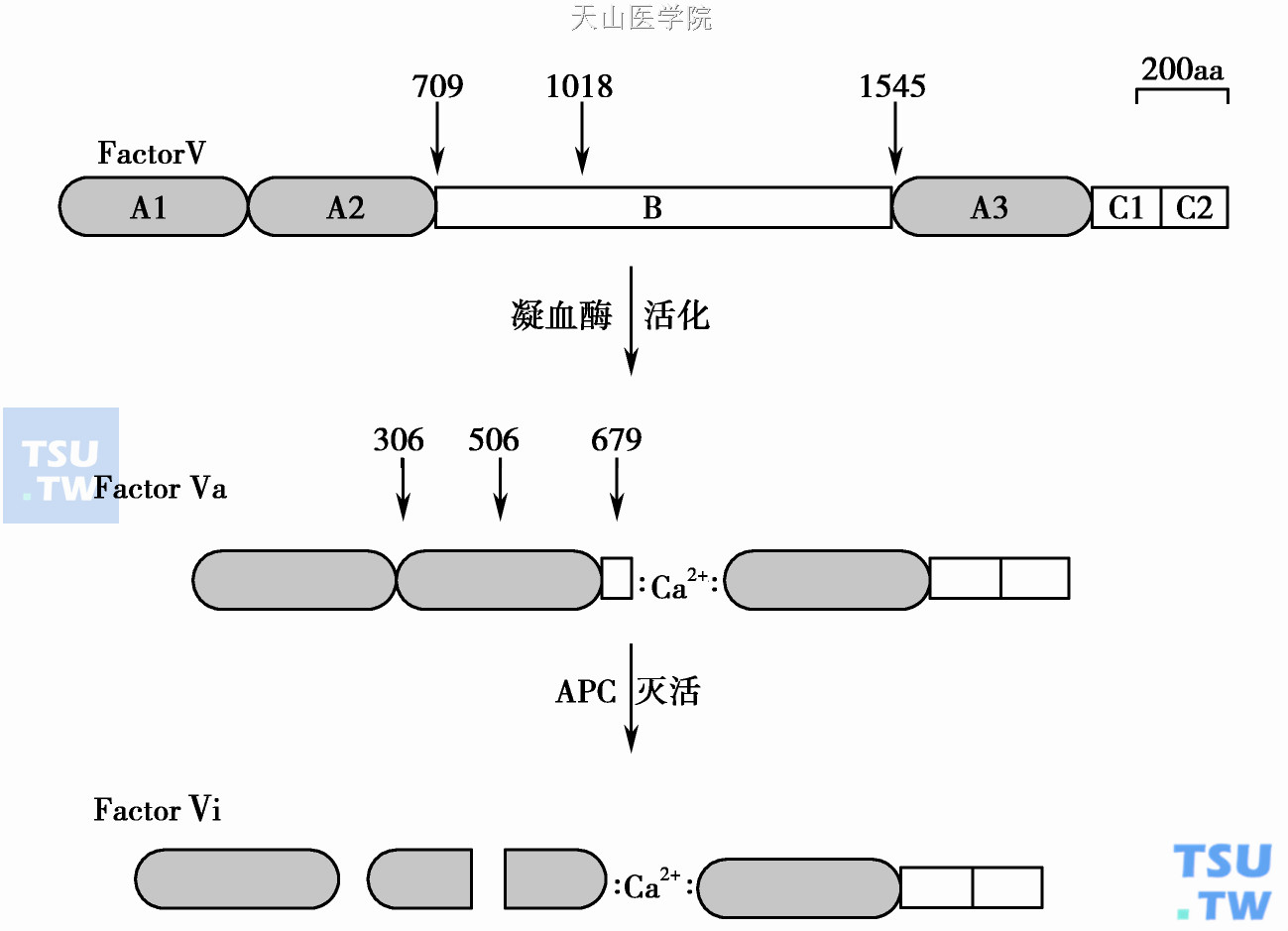

为什么凝血因子ⅤLeiden突变容易发生静脉血栓?

答:凝血因子Ⅴ基因Leiden突变是人类FⅤ的一种基因突变,它可以导致高凝状态的发生。这种突变的FⅤ不能被活化蛋白C(APC)灭活,呈现活化蛋白C抵抗(APCR)。FⅤLeiden突变在欧美高加索人

4 -

为什么遗传性凝血因子Ⅺ缺乏症与血友病A/B的遗传方式不同?

答:遗传性凝血因子Ⅺ缺乏症,既往称为血友病C,与血友病A/B(HA/HB)在遗传方式上有很大差别。遗传性凝血因子Ⅺ缺乏症是常染色体隐性遗传,而HA和HB是X染色体隐性遗传。此外,两者的临床

5 -

为什么临床常用一期法检测凝血因子活性?

答:一期法检测凝血因子活性,原理上类似于APTT或PT检测。当内源凝血因子,如FⅧ、FⅨ、Ⅺ或FⅫ活性下降时,APTT就延长;当外源凝血因子或共同途径凝血因子,如FⅡ、FⅤ、FⅦ或FⅩ活性

6 -

为什么出血性疾病需要检测凝血因子活性?

答:凝血是一系列血浆凝血因子相继酶解激活的过程,最终生成凝血酶,形成纤维蛋白凝块。凝血过程一般被分为内源凝血途径、外源凝血途径及共同凝血途径。内源及外源凝血途径的主要

7 -

为什么要检测凝血因子XⅢ活性和亚基抗原含量?

答:血浆中除四聚体凝血因子XⅢ (FXⅢ )外,也存在未结合的游离B亚基。游离B亚基的浓度在正常人、杂合子及纯合子FXⅢ 缺陷症患者中几乎恒定。因而FXⅢ 缺乏大多数是由于A亚基的缺

8 -

为什么要进行凝血因子XⅢ定性试验?

答:常规凝血检查筛查试验均以纤维蛋白凝块形成为终点,因凝血因子XⅢ (FXⅢ )不参与凝块形成(即纤维蛋白原转化为纤维蛋白)及以上阶段的凝血过程,所以FXⅢ 缺乏患者常规凝血检查筛查

9 -

为什么将凝血因子XⅢ称为纤维蛋白稳定因子?

答:血浆凝血因子XⅢ (FXⅢ )是由2条A亚单位和2条B亚单位组成的四聚体糖蛋白,即A2B2,分子量约为340 000。A链上活性半胱氨酸起转酰胺酶作用,B链无酶作用但具有载体蛋白的功能。编码

10 -

为什么缺乏凝血因子Ⅱ/Ⅴ/Ⅹ时PT和APTT均延长?

答:无论内源凝血途径还是外源凝血途径,最后都需通过共同凝血途径,形成纤维蛋白单体,再在FXⅢ a的激活下,形成交联纤维蛋白团块,达到止血的目的。凝血因子Ⅱ/Ⅴ/Ⅹ(FⅡ、FⅤ、FⅩ)处

11 -

为什么缺乏凝血因子Ⅷ/Ⅸ/Ⅺ/Ⅻ时APTT延长而PT正常?

答:凝血因子FⅧ/Ⅸ/Ⅺ/Ⅻ(FⅧ、FⅨ、FⅪ、FⅫ)作为内源凝血途径的重要组成成分,在Ca2+ 和酸性磷脂表面(包括血小板、单核/巨噬细胞和血管内皮细胞等)的存在下,通过瀑布连锁反应生成

12 -

为什么凝血因子Ⅶ缺乏时凝血酶原时间会延长?

答:凝血因子Ⅶ(FⅦ)是主要参与外源性凝血途径的凝血因子,在Ca2+ 存在的条件下,FⅦ与组织因子(TF)形成活化复合物(TF-FⅦa)后激活FⅩ、FⅨ与内源凝血途径,最后形成纤维蛋白;在FXⅢ a的激

13 -

为什么血小板有促进血液凝固的功能?

答:血小板在促进血液凝固方面的重要作用是其生理功能决定的,主要通过以下几方面发挥作用:1)表面吸附的凝血因子:血小板表面吸附有各种凝血因子,如血浆纤维蛋白原(fibrinogen,Fg)、凝

14 -

为什么患儿肝移植手术过程中要补充凝血因子?

答:肝脏是大多数凝血因子及其抑制物的重要合成场所,同时也是清除活化凝血因子的重要器官,肝功能严重受损的患儿均存在不同程度的凝血因子合成障碍。肝移植手术技术复杂,手术时间

15 -

为什么新生儿出现凝血因子含量减低时可以输注新鲜冰冻血浆?

答:新生儿的肝脏尚未发育完善,凝血因子含量低于儿童和成人。因此,生理因素导致新生儿凝血因子水平较低,存在出血倾向和血栓形成倾向的双重危险。还有一些病理因素,如先天性凝血因

16 -

为什么运输和保存凝血标本要特别注意温度?

答:在体外血液各种凝血与抗凝因子非常不稳定,常可随温度的变化发生激活或降解。例如:凝血因子Ⅷ和蛋白S,温度增高,降解速度加快;几乎所有凝血因子在58℃保存一段时间之后都会失活

17 -

为什么测定凝血因子的血标本要及时送检?

答:血液标本采集后应减低运输和储存时间,尽快送检以保证检验结果的准确和可靠。因标本储存时,血细胞代谢活动、蒸发作用、化学反应、微生物降解、渗透作用、光学作用、气体扩散

18 -

活化蛋白C抵抗症

先天性活化蛋白C抵抗症先天性活化蛋白C抵抗症(activated protein C resistance,APC- R)。Dahlback等(1993)首先报道一例APC- R,表现为家族性静脉血栓,患者血浆在体外APTT试验系统中

20